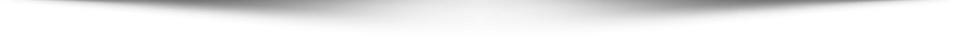

Es parte de una familia inmersa en la academia, la cultura, las leyes y el periodismo, por lo que no fue raro que, cuando Fernando Cajías debía elegir qué carrera seguir, dudara entre dos opciones: Literatura e Historia. La oportuna apertura de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) le ayudó a elegir un camino en el cual dejó huellas profundas e influyentes.

Es que en su profesión no solo se limitó a la investigación, sino que también decidió compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones, en una carrera docente de casi cinco décadas en su alma mater y 30 en la Universidad Católica Boliviana. Todo esto le llevó a entrar en política e, incluso, en la producción y promoción cultural, ya sea en el cine o en las entradas folklóricas.

Asimismo, sumó sus esfuerzos al de varios colegas para modificar la forma en la que se enseña la disciplina en las unidades escolares. “Un problema que tenemos es que, en los colegios, la educación histórica es superficial, en la cual los héroes son casi divinizados, mientras que otros son demonizados. Y, en realidad, la historia debe verse con una mirada crítica, analizando no solo los hechos en concreto, sino lo que ocurre tras bambalinas y lo que llevó a que se realicen los acontecimientos”, explicó.

Una visión que vuelve a cobrar importancia este año, en el cual se celebra el Bicentenario de Bolivia. “Voy, junto a varios colegas, a estar muy ocupado. Es un periodo muy importante, en el cual se reexaminará la historia en torno a la independencia del país, sus protagonistas y los efectos que tuvo a largo plazo”, dijo a Visión 360.

Es muy fácil echarle la culpa a un personaje específico, como Hilarión Daza, por la pérdida del Litoral.

Entre aulas y archivos

El pasado siempre tuvo una influencia fuerte en Fernando Cajías. “Hubo una fuerte influencia familiar, tanto de mi padre como de mi madre, en las lecturas que realizaba y en mi propio interés por estudiar lo que vino antes. Por eso terminé decantándome por la historia como carrera”, contó el académico paceño.

Hasta este año, cuando decidió retirarse definitivamente de la docencia, Cajías dividió su tiempo “miti miti”, entre la enseñanza y la investigación. Esto se debe tanto a un interés por cambiar la forma en la que se enseña esta disciplina, como a la poca oportunidad que, antes, se daba a esta profesión y, por tanto, la falta de opciones laborales.

“El historiador no tiene muchos campos laborales. En los últimos años participé en una encuesta sobre los espacios para esta área y uno de los principales es la docencia”.

Sin embargo, esto no quiere decir que descuidara el proceso de investigación. Pero, es uno que el académico hace por cuenta propia, si es que no gana un concurso para recibir fondos que le ayuden en la tarea.

“Obviamente, el de investigador es uno de los papeles más importantes, pero como decimos los historiadores un poco en broma, es gratisficante, porque es difícil encontrar fondos”.

Esto no impidió que trabajara en ello. Lo hacía los fines de semana, durante sus vacaciones o cuando la docencia le dejaba tiempo libre.

Hay una fuerte distancia entre los avances en la investigación histórica y los procesos de la educación.

De esa manera se metió de lleno en el estudio de la cultura boliviana, americana y europea. Escribiendo libros y artículos y viajando con sus alumnos por todo el país para conocer las manifestaciones nacionales.

Sus alumnos recuerdan con cariño estos recorridos. Ya sea con un viaje largo por Potosí y Sucre, visitando los museos y templos para conocer el arte colonial; atravesando la Chiquitania, viendo la cultura viva de las misiones u otras regiones.

De este modo encontró en la generación del Centenario de Bolivia (1925) su periodo favorito. “Tuvieron que cambiar muchos esquemas. Después, la generación del 52 ya tenía el camino abierto, gracias a las innovaciones de (Cecilio) Guzmán de Rojas, (Arturo) Borda, (Emilio) Villanueva en la arquitectura; Sergio Medina en la literatura; Adrián Patiño en la música… ese grupo realmente me parece inigualable”, aseguró.

También fue parte de los historiadores que en las décadas de 1970 y 1980 comenzaron a revisar la historia oficial de la Guerra del Pacífico y de la costa boliviana. No fue una tarea fácil, puesto que ese periodo está casi plasmado en piedra y los mitos se mantienen de forma casi dogmática.

El de investigador es un papel importante; pero es gratificante, porque es difícil encontrar fondos.

Ampliando la historia

Para Cajías y sus colegas, revisar la historia no significa denostar a los héroes, o deificar a otras personalidades. Significa indagar en el pasado y en las poblaciones enteras, para encontrar las causas de los hechos en cuestión.

“Es muy fácil echarle la culpa a un personaje específico, como Hilarión Daza, por la pérdida del Litoral. Pero eso sería simplificar mucho la realidad. Es ignorar que Daza no abandonó la guerra en Caracoles porque sí, sino porque no tuvo el apoyo de personajes como (Aniceto) Arce o del general Narciso Campero, que no abandonó el territorio nacional durante la guerra”.

Así, en los últimos 50 años, Cajías fue profundizando más en la relación del país con los océanos. Estudió cómo los intereses económicos de las empresas británicas influyeron en la invasión chilena; cómo Perú fue un obstáculo en las negociaciones de paz; cómo Bolivia no llegó a desarrollar un proyecto para poder comerciar mediante el Atlántico.

El historiador no tiene muchos campos laborales. Uno de los principales es la docencia.

Fue este trabajo, además, lo que le llevó a relacionarse con el cine y la política. A principios de los 80, el cineasta AntonioEguino se comunicó con él, puesto que estaba desarrollando una cinta sobre los 100 años de la Guerra de Pacífico. El resultado fue que Cajías trabajó en Amargo Mar, la cual muestra los -entonces- nuevos descubrimientos.

Fue por esas épocas que Antonio Araníbar le invitó, por su experiencia en el tema marítimo, a un nuevo proyecto político: el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).

“Fue una experiencia muy buena, de una generación muy influida por ideologías que planteaban que el intelectual debía ser orgánico, que no podía estar fuera de la política. Es una etapa que recuerdo con aprecio. Pero también tuvo su lado malo. Me di cuenta cómo el poder puede matar los sueños y si hay algo de lo que me arrepiento es de no haberme separado mucho antes, cuando comencé a ver las rupturas”.

Paralelamente, continuó trabajando con las universidades, siempre con el objetivo de inculcar a sus alumnos el pensamiento crítico y enseñar que la historia no es tan simple. “Indudablemente hay una fuerte distancia entre los avances que ha habido en la investigación histórica, con los procesos de la educación, sobre todo a nivel de secundaria y de primaria. Si bien se han dado avances interesantes, todavía hay una enseñanza poco profunda. Y se puede caer en eso, de calificar a los buenos, los malos, los bárbaros, los civilizados”, explica.

Y fue, también, en la universidad que inició una actividad ahora importante para la vida cultural de La Paz: la Entrada Universitaria de la UMSA.

“Durante los años 70, las universidades estaban involucradas en la lucha contra las dictaduras y en lograr el cambio social. Con el regreso de la democracia, el país y la academia se enfocaron en la búsqueda de la identidad. Es el tiempo en el que se fundó la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob); los pueblos de tierras bajas se organizaron y los jóvenes se volcaron al folklore”.

Así, un grupo de alumnos le animó a unirse a una fraternidad de llamerada, para participar en el Gran Poder como la UMSA. Pero, posteriormente, Cajías y varios otros docentes y alumnos vieron importante hacer su propia entrada, naciendo así la fiesta de la universidad.

Rara vez el historiador faltó a la cita. Siempre vestido con el traje, acompañó a sus alumnos y colegas por el centro paceño. “Claro que ahora camino más de lo que bailo, pero mientras pueda, voy a continuar. Especialmente en este año, del Bicentenario, que creo que es importante mantener nuestras manifestaciones”.

Y con ese objetivo, además de la publicación de un libro sobre el mar, Cajías continúa, aunque retirado, aportando a la historia y al folklore nacional.

BIOGRAFÍA

Í° NACIMIENTO · Nació en la ciudad de La Paz , en 1940.

Í° ESTUDIOS · Primaria y secundaria las pasó en el Colegio Alemán. Al momento de elegir carrera, se encontraba entre Literatura e Historia; se decantó por la segunda gracias a la apertura de dicha carrera en la Universidad Mayor de San Andrés. Su doctorado lo cursó en la Universidad de Sevilla.

Í° ESPECIALIDADES· Se enfocó en la historia de la cultura, tanto nacional como universal, la historia del mar boliviano y de la fiesta en el país.

PING-PONG

Í° MAR· Añoranza y esperanza.

Ͱ GUERRA · Una tragedia con un alto coste de vidas.

Ͱ LA PAZ · Una ciudad muy bella, mi hogar.

Í° UNIVERSIDAD · Tanto la UMSA como la Universidad Católica fueron mi segundo hogar. Me dieron mucho.

Í° BICENTENARIO · Una alegría que Bolivia llegue a esta fecha, con sus luces y sus sombras.

Í° MIR· Una agradable ilusión.

Í° FOLKLORE· Una manifestación artística de identidad, alegría y política.

Í° FIESTA· Un eje vital para la sociedad boliviana, tanto en cultura, política, diversión y devoción religiosa.

Í° PERSONAJES · Se aprecia muy poco el inmenso aporte del mariscal Antonio José de Sucre, quien fue muy de avanzada para su época. El mariscal Andrés de Santa Cruz, el último americanista; Germán Busch, pionero en justicia social; Bernardino Bilbao, el gran héroe del Chaco.

Via: Visión 360